开栏语:1968年10月,1087名南京知青来到内蒙古自治区插队,217名知青分配到乌审旗各个公社,开启一段激情燃烧的插队岁月,与当地农牧民同甘共苦,带来了先进的知识和文化,彼此结下了深厚的友谊,共同谱写下无定河人民与秦淮河子女交往交流交融的历史性凯歌,书写了一曲铸牢中华民族共同体意识的壮美诗篇。

为再续民族团结友爱互助往来的历史佳话,唱响新时代民族团结进步之歌。值此南京知青插队乌审草原56周年之际,乌审旗围绕铸牢中华民族共同体意识这条主线,讲好新时代民族团结故事主题,由旗委统战部牵头,成立《足迹——南京知青在乌审草原》编纂委员会,追寻当年插队乌审草原的217名南京知青足迹,深入挖掘采访南京知青及其家人子女与乌审儿女,半个多世纪里不离不弃、长相往来的交往交流交融故事,编纂出版《足迹——南京知青在乌审草原》一书。即日起,陆续推出这些有形有感有效的民族团结动人故事,为绿色乌审全方位建设模范自治区再添新彩。

高锡栋:草原知青 心向延安

(高锡栋口述)

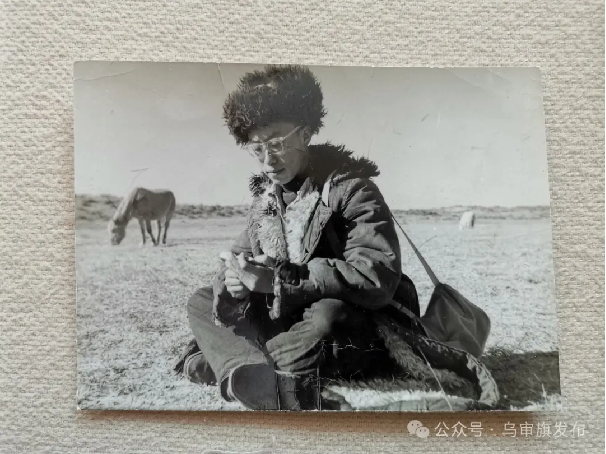

1969年的一月初,我们连按照干校的部署,已完成了打柴、杀羊、窖菜三项任务。在集中学习期间,有一天晚上坐在窑洞的炕上,我看着煤油灯突然心中萌生了步行去延安的想法,想去走一走红军长征走过的路。特别是想到我们学习过课文《回延安》,还有在五四青年节和“一二九”运动纪念活动中,演唱过的歌曲《延安颂》,更加坚定了我要去延安的想法。当我透露想法后,不少人都想去,最后确定了18个人,其中13名男同学、5名女同学。

当我们正在积极做准备的时候,校部指导员告诉我们,干校知道了我们去延安的计划,担心我们的安全,不同意我们去。经过一番商量后,我们决定提前出发,向连里伙房预支了一部分钱和粮票后就打着连旗背着背包出发了。指导员知道后,追上了我们,苦口婆心地进行劝说,四五百里路程,出了事可了不得。他一路追到河南公社,但我们向往延安心切,依然坚持要去。他看我们心意已决,只好拉着我的手说:“你可一定要把他们安全地带回来,千万别出事。”说着说着他的眼泪就掉下来了。我也有点不忍心让他伤心,他是个好人,也是真的担心我们的安全,如果是现在,我肯定会放弃的,但当时我们都是刚出校门的学生,没有见过什么世面,更不知道将会面临什么样的困难。谁成想,在返回途中就下起了雪,好多地方都结了冰。有一段路是陡峭的上下坡路,路的一面是深沟。大家上坡时,就像猴子捞月一样,一个一个地拽上去;下坡时,两手扶地慢慢的滑下去,稍有不慎就会掉下沟。

去时我们大概走了七天,在延安停留了五、六天,返程走了八、九天。在我们去延安的途中,途经陕西靖边县小河村时在那里住了一夜。我们住进了革命先辈住过的窑洞,窑洞不大,却相当干净,只有一条炕席和两床被子,一张桌子、一把椅子、一盏煤油灯,一切都那么简朴,我们深深地感受到了革命战争期间,艰苦的环境和老一辈革命家朴素的生活作风。

有一天,我们途经一段沟壑时,迷了路,走了一个上午结果又回到了原地。我们只好询问路人。过了好一会儿,终于来了一个牵着驴的陕北汉子。他得知情况后告诉我们,如果没人领着,你们真走不出去,现在遇到他就好了,因为他正是从那边过来的,可以给我们带路,跟着驴走就行了。说着他拍了一下驴,驴就开始调头往回走了,我们一路跟随在后面,走到了下一站。在那里,我们也了解到当年红军正是利用陕北的迷阵地形,采取游击战术,消灭了敌人的有生力量。

天黑了我们就找到生产队的领导,去往延安的路上,他们安排我们到老乡家或队房吃住。我们曾经路过一个村子,他们说队里没有存粮了,但看到我们饥渴难耐,经过大队商议,从队里留的种子里,给我们抓了一些熬了一顿稀粥。

沿途中,我们看到好多院子里都挖了一个坑,就好奇挖坑做什么?老乡们说,这是用来存雨水和雪水的,因为这里挑水得下沟,路很远。我们看到的窑洞里也是黑黑的,只有炕席和被子,还有一个箱子,其他什么也没有,想到陕北老乡在战争年代这样困苦的条件下还在支援前线,看得我们心里很酸楚。

在快到延安时,我们顺着延河的冰面走,正在行进时,突然听见后面人喊:“支汉清掉到河里了!”当时把我吓了一大跳,回头一看,支汉清已被拽了上来,两条裤腿都湿透了。原来是踩到了边上的薄冰处,幸亏水不深,正好杨文保多带了一条裤子,及时给他换上了。刚要走,刘建国说:“听说延河水是甜的,让我尝一口。”他捧起水,尝了一口说:“还真甜啊!”大家也纷纷尝了一下,确实清冽甘甜。

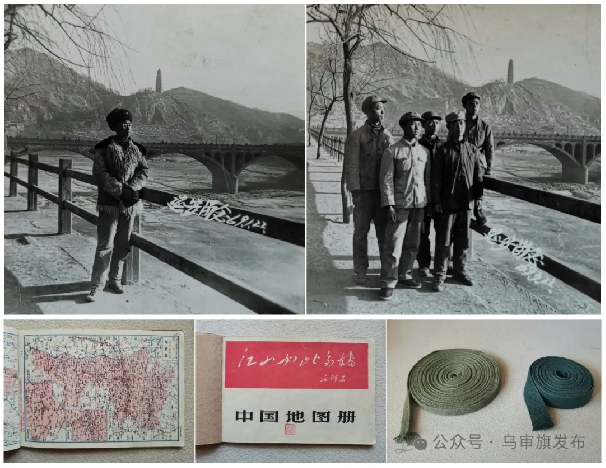

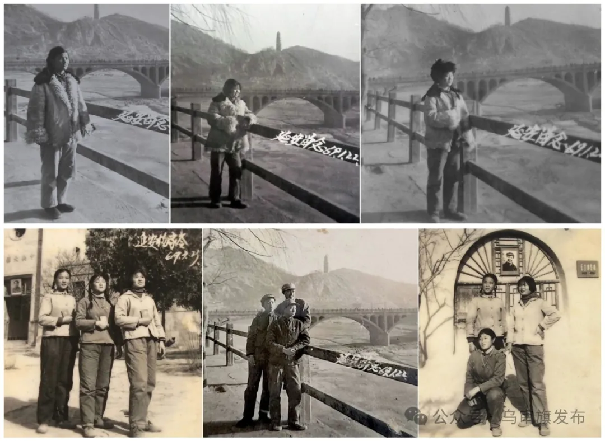

没到达延安时,我们的心都绷得紧紧的,到了延安一下子就放松了,浑身酸痛,多数人脚底都磨起了泡,走起路来有点一瘸一拐。当我们打着连旗走在延安的路上时,好多人驻足看着我们,有一些热心的人前来和我们说话。我们介绍情况后,他们说:“你们大冬天从内蒙古步行来,真不简单。”当看到旗帜写着抗大一连时,眼睛里更流露出不一样的光,自言自语地说:“你们也是抗大的?”因为他们对抗大太熟悉了,延安抗大全称为中国人民抗日军政大学,在延安九年期间为革命培养了杰出的政治和军事人才,为全国的解放事业作出了重大贡献。

在延安的晚上,刘晋陵、程安琪两人爬上了神圣的宝塔山。她们看到宝塔山下窑洞里星星点点的灯光,这让她们想起“星星之火,可以燎原”这句名言,中国革命的胜利就是从井冈山、延安传播到了全中国,最终取得了革命的胜利!

在延安参观了几天后,我们决定返程。在离开的路上,我们又回望了一眼宝塔山,它是那么伟岸、那么庄严。我们感到十分自豪,因为我们来过,而且是带着心中的信仰步行来的。