开栏语:

1968年10月,1087名南京知青来到内蒙古自治区插队,217名知青分配到乌审旗各个公社,开启一段激情燃烧的插队岁月,与当地农牧民同甘共苦,带来了先进的知识和文化,彼此结下了深厚的友谊,共同谱写下无定河人民与秦淮河子女交往交流交融的历史性凯歌,书写了一曲铸牢中华民族共同体意识的壮美诗篇。

为再续民族团结友爱互助往来的历史佳话,唱响新时代民族团结进步之歌。值此南京知青插队乌审草原56周年之际,乌审旗围绕铸牢中华民族共同体意识这条主线,讲好新时代民族团结故事主题,由旗委统战部牵头,成立《足迹——南京知青在乌审草原》编纂委员会,追寻当年插队乌审草原的217名南京知青足迹,深入挖掘采访南京知青及其家人子女与乌审儿女,半个多世纪里不离不弃、长相往来的交往交流交融故事,编纂出版《足迹——南京知青在乌审草原》一书。即日起,陆续推出这些有形有感有效的民族团结动人故事,为绿色乌审全方位建设模范自治区再添新彩。

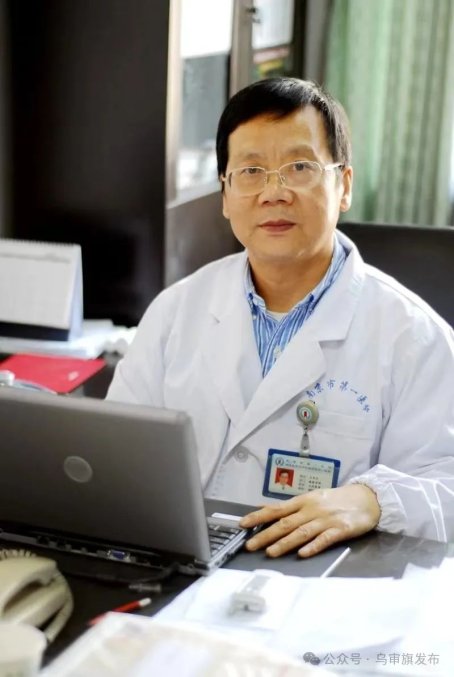

王自正:难忘知青岁月 情系第二故乡

(王自正口述)

“遥远的故乡是我的眷念,阿爸哟额吉是我的思念。因为我的乡亲是善良的牧人,永永远远是我的亲人,因为我们生命里血脉相连,永远也忘不了乌审故乡……”

故乡在远方,梦里常回望。每当想起我那千里之外的第二故乡鄂尔多斯市乌审旗时,常常会泪湿眼眶,情不自禁吟唱起这首根据内蒙古民歌《忘不了》改编的歌曲,峥嵘岁月里的点点滴滴,一幕幕浮上心头。

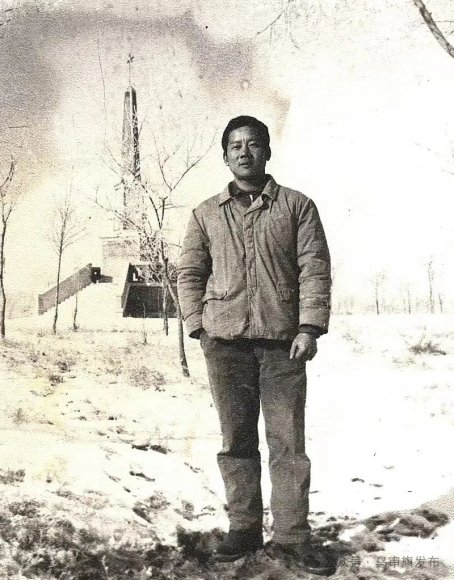

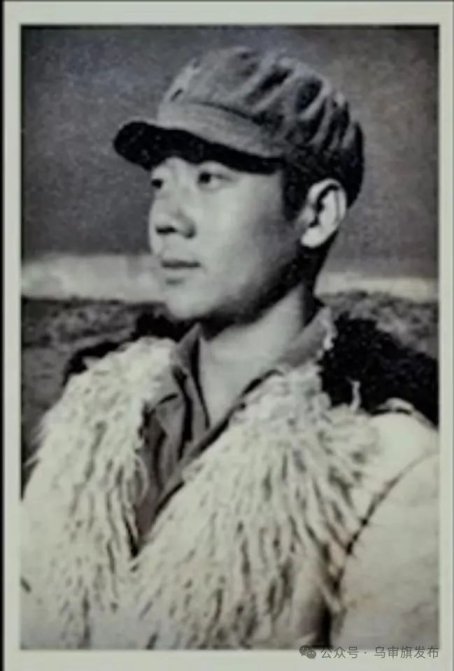

受电影《鄂尔多斯风暴》的影响,在插队之前,我对鄂尔多斯这片神奇的土地充满向往。1968年,高中毕业的我,一心申请赴内蒙古插队。凭着无知者无畏的勇气,瞒着家人悄悄迁走户口,怀揣简单的地图,一路上,搭货车、乘羊皮伐渡黄河,历尽艰辛,只身进入了伊克昭盟(今鄂尔多斯市)境内,走进了位于毛乌素沙地腹部的乌审旗。

我插队在乌审旗原乌兰陶勒盖苏木(今乌兰陶勒盖镇)巴音希利大队(今巴音希利嘎查)一个牧业点的牧民家里和他们同吃同住同劳动。这户牧民家是个大家庭,有八个兄弟姐妹,我的加入让家里又新增了一员,顿时热闹了起来。

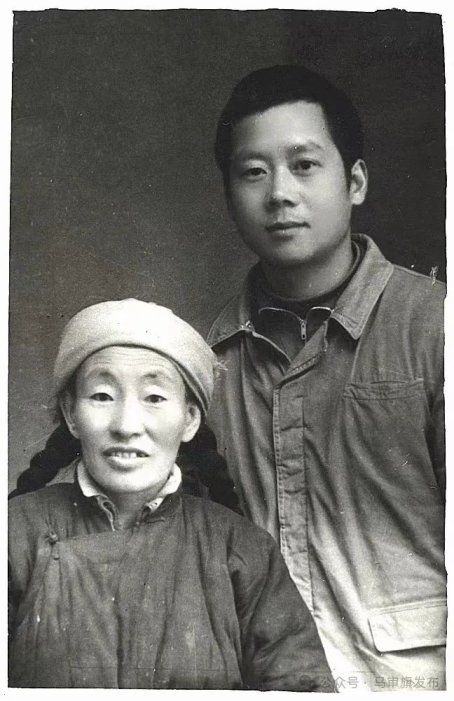

阿爸阿妈待我如己出,教会了我用蒙古刀吃肉,熬奶茶泡炒米。在弟弟妹妹们的争吵声中,阿妈总是把最好的手扒肉和奶皮奶酪放进我的茶碗里,给我买新衣裳、新球鞋,教我说蒙古语、唱蒙古族民歌……

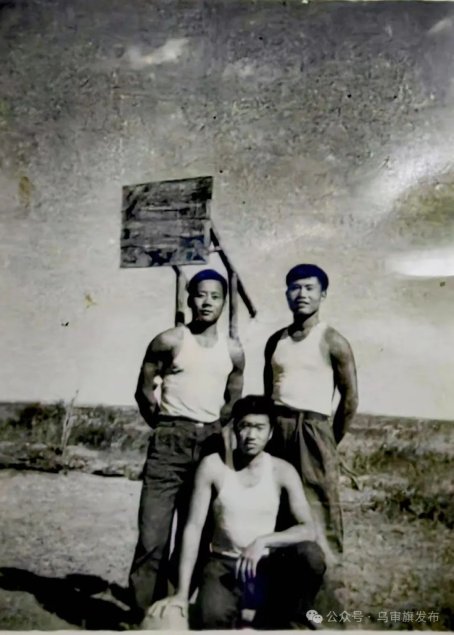

我一边学习牧业活,一边抢着承担砍柴、背沙蒿、捣炒米等一些家务,还学会了骑马放牧,体会到了牧民的坚韧、善良和当时生活的艰辛。

插队一年后,根据牧业队需要,我担任了队里的兽医,阿爸从马场牵回一匹枣骝马生马驹,它的名字叫草合勒(白鼻梁),阿爸扶我上马,在阿妈的鼓励声中我勒紧缰绳夹紧腿,它在门前的沙梁上蹦跶了半天后,终于乖顺了。从此,我到方圆几十公里的各个牧业点开展兽医工作,草合勒便成了我忠实的伙伴。

在牧区的4年时间里,我走到哪里便习惯了哪里的生活,草原以她博大的胸怀接纳了一个懵懂的青年。马背上的锻炼成长使我体会到人世间的真善美,养成了不怕困难、敢于挑战的性格。

1972年下半年,我被安排到乌审旗机械厂,似乎找到了报效草原牧区的途径,我一心一意学习锻工、铸工、修理工。阿妈来看我,总是心疼地说我累瘦了。

命运的急转弯发生在1973年,当年工农兵可以参加高校入学统考,得知消息的我们很高兴。一心填报理工科专业的我,因种种原因,最后阴差阳错被录取进入内蒙古医学院医疗系学习。

经历了三年多的苦读和三年多鄂尔多斯市达拉特旗基层医院全科医生的医疗实践工作锻炼,1979年末,迎着改革开放的春风,我考入内蒙古医学院基础医学系研究生班,后又承担了医学生理学的基础研究与教学工作。

1986年,我调回到出生地江苏省南京市,在南京市第一医院工作。按照医院工作安排,由我牵头成立了南京市第一医院中心实验室,应用当时先进的放射免疫技术,广泛开展临床观察和研究项目。2008年,有幸被选为北京奥运会圣火传递南京站火炬手。2011年,获国务院政府特殊津贴。

回顾过往经历,从草原牧区走来,我时刻铭记:“要从感恩出发、从谦卑做起,做一名有责任心的医务工作者。”第二故乡的风雨锤炼、亲情关爱、医学培养经历成了我前进的动力,我始终没有忘记我来自草原,没有忘记锻炼培养我的第二故乡乌审旗。

在内蒙古电视台1998年9月20日组织的知青联欢会和2008年10月21日插队40周年纪念日时,我们回到了插队的地方,见到了阿妈,品尝了久违的蒙古族奶茶,一家人幸福团聚。后来我还邀请草原上的阿妈和兄弟到南京市游玩,与南京兄妹欢聚一堂,将蒙汉亲情传承至今。

过去,内蒙古牧区地广人稀,缺医少药的现象十分突出。2016年,我陪同南京市第一医院领导赴内蒙古考察,有缘来到我的第二故乡乌审旗巴音希利嘎查,了解到当地医疗资源紧缺的情况。后来在中国农村卫生协会和江苏省基层卫生协会项目支持下,在南京市第一医院临床专家志愿者的积极响应下,2017年,第一批志愿者医疗专家来到乌审旗人民医院,启动了连续3年的医疗帮扶项目。

3年里,医疗专家将先进的医疗技术、医疗经验倾囊相授,同时医疗专家深入基层,到镇里、嘎查村为广大农牧民患者提供义诊服务,让基层农牧民享受到了先进的医疗服务,也让帮扶活动在乌审旗人民医院取得了实实在在的成效。

在两地领导的重视和支持下,乌审旗人民医院许多科室的业务骨干陆续来到南京市第一医院相关科室进修学习,我也协助接待安排好家乡来的年轻医生,为双方医务骨干建立了业务联系和专业交流渠道。直到今天,累计有30多名医疗专家,赴乌审旗人民医院开展示教手术、教学查房、学术讲座等业务指导,帮助乌审旗人民医院骨科在全市乃至全区率先实施了3D数字打印技术在人工关节置换术的应用,消化内镜每年诊疗量达6000多例,实施检查质量与诊疗数量位居全市二级医院前列。双方在医疗方面的长期交流合作,让南京市与鄂尔多斯市于1998年结成的“友好城市”建设更加硕果盈枝,让“敬佑生命、救死扶伤、甘于奉献、大爱无疆”的精神在和谐草原开出美丽花朵。

一段插队经历,一生魂牵梦萦。56年岁月飘然而去,但是我们与第二故乡乌审旗凝结起的情谊永远割舍不断。生活在南京繁华的城市里,我常常想起乌审旗广阔的草原,那融进了我们青春血脉的土地,将我从一个不谙世事的懵懂青年磨炼得坚韧起来,坚定了我奋力向前的信念,支撑着我脚踏实地不断寻觅、践行自己的精神追求。

抚今思昔,我由衷感叹第二故乡乌审旗经济社会发展取得翻天覆地的历史巨变,欣慰第二故乡父老乡亲今天的幸福生活,这坚定了我回报第二故乡的初心,在推动南京市与鄂尔多斯市“友好城市”建设的新征程上,感恩奋进、献计献策、贡献力量,共同创造乌审旗灿烂辉煌的明天。

采访手记:

因为我们生命里血脉相连,永远也忘不了乌审故乡......在王自正叔叔饱含深情的讲述中,笔者不由得泪湿眼眶,被这份超越地域、超越民族、超越血缘的人间真情深深感动。

“要从感恩出发、从谦卑做起,做一名有责任心的医务工作者。”第二故乡的风雨锤炼、亲情关爱、医学培养经历给与他前进的动力,不断努力成为业界翘楚。但他始终没有忘记自己来自草原,没有忘记锻炼培养自己的第二故乡乌审旗。在对乌审旗的医疗帮扶项目中,他和他的同道一起,用实际行动做“大医精诚”的践行者,“医者仁心”的诠释者,让“大爱无疆”的精神在和谐草原开出美丽花朵。

爱的双向奔赴如此美好!热爱你的所有,倾尽我的所能。王自正说,第二故乡乌审旗是他们的福运之地,是游子心中永远的依恋眷念。对第二故乡相携相扶、感恩回报,成了王自正几十年来深情厚重的赤子情怀。昨天,乌审草原曾留下王自正等217名南京知青坚实的足迹;而明天,这片美丽的热土上,必将续写更多民族团结友爱互助往来的新佳话,激励更多的过往者和建设者!

(王自正:南京知青,享受国务院政府特殊津贴;南京医科大学博士生导师;南京医科大学附属南京市第一医院特聘主任、主任医师、二级教授。)