开栏语:

1968年10月,1087名南京知青来到内蒙古自治区插队,217名知青分配到乌审旗各个公社,开启一段激情燃烧的插队岁月,与当地农牧民同甘共苦,带来了先进的知识和文化,彼此结下了深厚的友谊,共同谱写下无定河人民与秦淮河子女交往交流交融的历史性凯歌,书写了一曲铸牢中华民族共同体意识的壮美诗篇。

为再续民族团结友爱互助往来的历史佳话,唱响新时代民族团结进步之歌。值此南京知青插队乌审草原56周年之际,乌审旗围绕铸牢中华民族共同体意识这条主线,讲好新时代民族团结故事主题,由旗委统战部牵头,成立《足迹——南京知青在乌审草原》编纂委员会,追寻当年插队乌审草原的217名南京知青足迹,深入挖掘采访南京知青及其家人子女与乌审儿女,半个多世纪里不离不弃、长相往来的交往交流交融故事,编纂出版《足迹——南京知青在乌审草原》一书。即日起,陆续推出这些有形有感有效的民族团结动人故事,为绿色乌审全方位建设模范自治区再添新彩。

韩中选:感谢那段岁月让我认识了“你”

(韩中选口述)

时光荏苒,赴乌审草原插队已过去了半个多世纪。在最美好的青春年华里,我们与乌审草原各族人民同甘共苦、相互依存,结下了深厚感情,得到了不是亲人、胜似亲人的关爱呵护。从此,南京与鄂尔多斯、与乌审草原紧紧连在了一起。

五十余载岁月更替容颜改,当年意气风发的“南京娃”,如今已年逾古稀。但是,我们青春年华最美好的回忆,都浓缩在对那片土地的深情里,汇聚成对乌审第二故乡的眷念关心和魂牵梦萦里。感谢那段岁月,让我认识了乌审草原、认识了那里淳朴善良的父老乡亲、认识了亲如兄弟姐妹的同行者。我也希望,能用我们的余热,为第二故乡的建设和发展作出力所能及的贡献,让南京知青与草原人民交往交流交融的感人故事,更好地传播出去、传承下去、传扬开来。

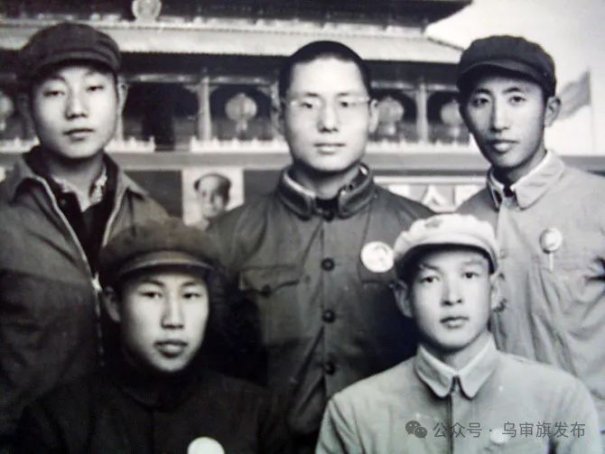

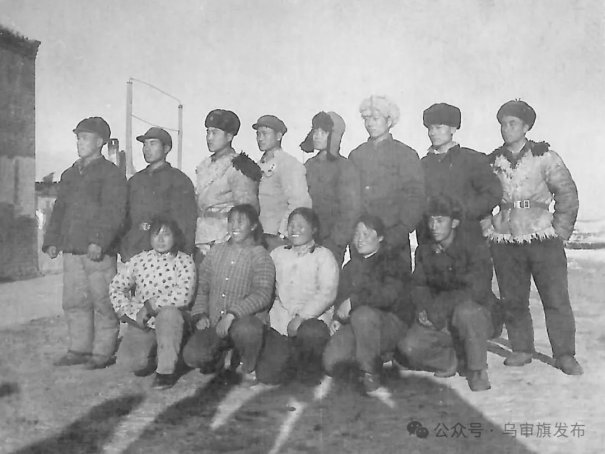

我当年插队在乌审旗原陶利公社陶尔庙大队五小队。我们大队一共去了14名知青,7男7女。其中,一个最小的兄弟,和我插队时同一小队、住同一屋的吴立新,1969年12月份因病早逝,将青春和生命永远留在了乌审草原。这也成了我心里永远的痛楚和思念。

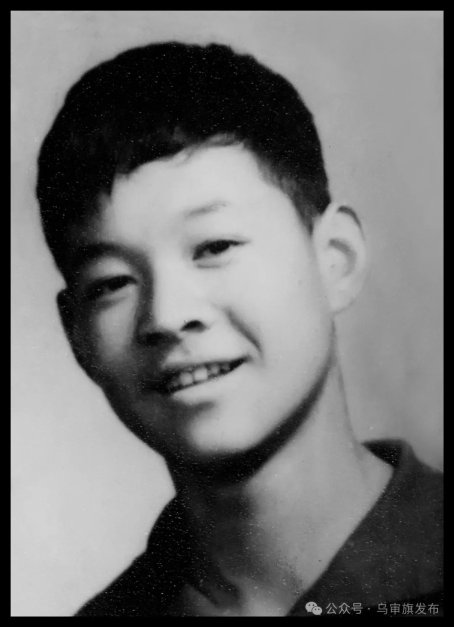

他是那么年轻单纯、阳光帅气,只可惜,他走得太早太早了!现在回想起来,他那时候的快乐无邪曾经深深感染并影响着我们,在艰苦生活里苦中寻乐、热情微笑。

我们陶尔庙大队五小队插队知青三个人住一屋。何志斌放马、吴立新放牛、我学兽医。我们三个人虽然住在一个家里面,但真是十天半个月见不到一次面,因为我们小队几十户人家转一圈都得十天半个月时间,放马的成天在外面,放牛的住在群众家里面,平时见面很少。

我当兽医在配种站工作时,经常用显微镜查看种羊精子的活性。有一天吴立新骑马来配种站,看到显微镜后,立马从腰间衣服里面摸出了一个虱子给我,让我放在显微镜下面,看到虱子,他居然像个孩子那样又笑又跳。面对当时那样艰苦的生活,才19岁的他却能乐观以待。我常想,如果他一直在,该有多好!

但是造化弄人!1969年12月4日,吴立新因发烧、出疹子,虽经小队、大队和公社各级医生全力救治,还是没能挽留住他的生命。

我至今忘不掉他临行前的嘱托。那天傍晚,他的呼吸越来越急促。他一定预感到什么了,用颤颤巍巍的手指着那件蓝色棉袄说:“里面还有二十多块钱,请转交给我的父母。”然后又断断续续地说:“我对不起你,对不起党和国家。”大约一个小时后,他就安静地走了。

我从来没有那样哭过,那样伤心欲绝。我嚎啕大哭!哭自己作为朋友,对不起吴立新!没能照顾好他,辜负了他父母的托付。

因为我跟吴立新的关系,之前并不熟。他原来不是我们这个排的,我们俩原来根本不认识的,虽然到“五七干校”等其他地方转了一圈,但彼此也没有什么联系。

后来,从“五七干校”回来以后,分配具体插队去向时,他们就跟我说:“吴立新想跟你在一起。”

我也没在乎,想来就来吧,就到陶尔庙吧,也没多大关系。后来才知道,在南京他们家离我们家不是太远。当时不知道什么原因,两位母亲走到一起了,互相讲道:“你儿子最近怎么样,这个月来信没有啊?”打听自己儿子的消息。最后他妈妈就来信跟他讲:“到牧区以后,下到公社大队时,你去找韩中选,你跟他在一起。”

然后这个话,就带给我妈妈,她们俩商量好了以后,我们俩才走到一起的。哎,怎么说呢,他要不跟我的话,可能也没有这回事。

当时应该是1969年11月,好多知青都回南京探亲过春节,与家人团圆去了。当时我是大队知青负责人,再说我南京已经没有家了,父母带着弟弟妹妹都到了苏北农村,所以就不想回去。

其实吴立新本来想回去来着,但是这个人重感情。他说:“你不走,我肯定不走。”要留下来陪我。我比他大4岁,也就是他爸爸妈妈为什么让他找我的原因,有些事情可以照顾他。

后来我在回忆这些事情的时候想,如果没有前面这个因果关系的话,他不会找我,不会跟我住在一起;如果他回南京过春节去了,这些事情都不会发生。我想给立新说:“不是你对不起我,是我对不起你啊!”

我们俩真正在一起最多也就一年多时间。从他去世至今50多年过去了,心里面总是过不去这个事。人们都说时间可以修复一切,可有些东西真的修复不了。不说便罢,只要说了都是痛楚。

作为我来讲,当时态度坚决一点,就让他回家,可能这些事情都不存在了。

这里面还有一个关系,就是牧民和我们知青的关系。当时吴立新去世以后,小队长就和我讲:“你能不能跟他爸爸妈妈商量一下,别让他走了,就葬在我们小队。”

他爸爸妈妈来了以后,我把牧民的意思讲了,他们也是犹豫了很长时间,最后同意了牧民的意见。

吴立新是回族,根据他妈妈的意见,按照回族的丧葬仪式进行安葬。但是当地领导、全小队蒙汉各族父老乡亲都来看他最后一眼,为他扶棺送行。在小队的东南边,一个向阳的沙坡上,吴立新在那里长眠。而这几十年来,我们知青、还有我,都带着家人孩子、甚至我们的第三代,多次回去给他扫墓。当地干部群众也始终没有忘记他,每年都去给他扫墓祭奠,让他感知亲人的记挂和思念。

一段插队岁月,一生不解之缘。乌审广袤的草原锻造了我们的筋骨,牧民无私的关爱给了我们最温暖的慰藉。常记得当时确实是年轻不懂得生活,但是当地牧民始终给予我们最大的关心和包容。

我们3个人不常在家,回来以后没有烧火的柴,队里就组织大家为我们备好。有一天出早工的内容是给知青们背柴,一下子二三十号人一人一捆,有的还背两捆过来。不一会儿,我们家里的院墙就被沙蒿全部堆上了。而这,只是一个小小的侧面。在牧区,包括我们的吃穿用度,根本不用自己操心,乡亲们的照顾让我们没有任何后顾之忧。

在南京知青插队乌审草原56周年之际,看到乌审旗《致南京知青及其家人的一封信》,我想了很多,里面有几句话,很触动我:一个传播、一个传扬、还有一个传承,应该说这是我们现在要做的一件非常有意义的事情。而且,乌审旗成立专门编纂委员会和采编摄制组,深入挖掘采访南京知青在乌审草原的故事,让我们很感动。现在只有多做些工作,来回报这份深情厚谊。

对我来讲,有时候也在想,乌审旗曾经的领导和父老乡亲们对我们知青的好,特别是对我这样三年后就离开、没做什么贡献的人,我感觉到受之有愧。

真正是那些在那里当过老师,培养了一代又一代学生的人;还有那些长期工作者,一生一辈子都在乌审旗工作生活的人;那些我们知青中的优秀者,应该被记着。

我就想,我今年77岁,看有没有可能再为乌审旗做点事。一定要有实实在在的东西,让其他人,包括我们的第二代、第三代到了乌审旗后,让他们有个向往的地方,能体会到、寻找到这一代知青的足迹或者是感受到这样一种凝聚力,像石榴籽一样紧紧抱在一起。这个凝聚力靠什么,要靠文化、靠感情,是少数民族与汉族,包括知青和当地老百姓的这种感情。所以一定要想办法做这件事情,让参观者到了乌审旗以后,能感觉到、看到我们南京知青和当地农牧民的这种感情,这种深厚的情感交流交往交融的故事。要有新的叙事高度和人文情怀,最好是能组成一个包括知青纪念馆、知青林、文化公园等研学教育和网红打卡地,让所有到乌审旗来的人都想到这个地方去看一看,感受这种情浓于血的厚重渊源,续写更多有形有感有效的民族团结故事,铸牢中华民族共同体意识。

采访手记:

“我也是高原的孩子啊,心中有一首歌。歌中有我父亲的草原母亲的河......”结识韩中选,是在17年前秦淮河畔纪念南京知青插队鄂尔多斯39周年鄂尔多斯市政府组织的回访活动中。当时韩中选已在摄影艺术上颇有造诣,背着“长枪短炮”,在活动中忙前忙后志愿服务,拍下每一个珍贵时刻的历史画面。

出走半生,归来仍是少年。诚如此,这么多年来,第二故乡的一山一水、发展跨越,乡亲们的生产生活、喜怒哀乐,都时时牵动韩中选的心。几十年间,他多次返乡省亲,拍摄记录并积极传播第二故乡的风土人情文化旅游,牵头出版画册《忘不了的乌审》和《青春岁月》,留住那段峥嵘岁月的珍贵记忆。

笔者赴韩中选当年插队的陶尔庙嘎查(大队)去采访,许多牧民家的影集里都有他给拍摄的照片和他与乡亲们相聚的合影。他退休前曾任东南大学附属医院副院长,其间,有来医院看病的牧民,还有一些朋友、知青,他都热心帮他们联系医生、做手术,尽己所能。

今年76岁的陶尔庙嘎查(大队)五社(小队)牧民宁热格说,韩中选当年因为威信好,还被选上小队长,他经常深入那些生活困难的牧民家中访贫问苦,尽最大努力帮助他们解决困难。

韩中选的另一位牧民朋友查嘎岱今年已经84岁高龄。他说,他要在有生之年,一定要领上儿女、孙辈去南京看望韩中选等知青老朋友,让南京知青与草原牧民的友谊世代传承。