开栏语:

1968年10月,1087名南京知青来到内蒙古自治区插队,217名知青分配到乌审旗各个公社,开启一段激情燃烧的插队岁月,与当地农牧民同甘共苦,带来了先进的知识和文化,彼此结下了深厚的友谊,共同谱写下无定河人民与秦淮河子女交往交流交融的历史性凯歌,书写了一曲铸牢中华民族共同体意识的壮美诗篇。

为再续民族团结友爱互助往来的历史佳话,唱响新时代民族团结进步之歌。值此南京知青插队乌审草原56周年之际,乌审旗围绕铸牢中华民族共同体意识这条主线,讲好新时代民族团结故事主题,由旗委统战部牵头,成立《足迹——南京知青在乌审草原》编纂委员会,追寻当年插队乌审草原的217名南京知青足迹,深入挖掘采访南京知青及其家人子女与乌审儿女,半个多世纪里不离不弃、长相往来的交往交流交融故事,编纂出版《足迹——南京知青在乌审草原》一书。即日起,陆续推出这些有形有感有效的民族团结动人故事,为绿色乌审全方位建设模范自治区再添新彩。

吴毅德:永远的故乡草原情结

(吴毅德口述)

1968年10月,我们一千多名南京初、高中学生离开父母,告别繁华的都市,来到当时的伊克昭盟鄂托克旗和乌审旗各个公社插队。草原上的父老乡亲用博大的胸襟接纳了我们,引导我们这些稚嫩青年度过人生道路上的一道道难关;帮助我们从懵懂走向成熟、从柔弱变得坚强。

作为插队乌审旗的南京知青,尽管后来我们许多人因各种原因调离了那里,但我们永远感恩那片锻炼了我们坚强意志和体魄的乌审草原,感恩草原上教给我们做人朴实善良和豪爽的父老乡亲们,想念那些曾经在一起同甘共苦挥洒青春汗水的兄弟姐妹们。我们的根在乌审草原,无论我们身处何方,难忘第二故乡、感恩乌审草原是我们心中永远的情结。

我们这批知青从南京到乌审旗插队全都是自愿的。在乌审旗,我们分四个连队,经过“五七干校”集中学习后,我们第四连分到育草站。在育草站待了几个月后,1969年春天,上级要求知识青年接受贫下中农再教育要下到各个公社大队小队。于是育草站的好多知青就近到了乌兰陶勒盖公社。我和王迺刚、金辉、余宗彦、王秀英5人到了嘎鲁图公社,后来金辉、余宗彦、王秀英她们三名女生分到萨如努图克大队;我和王迺刚两个人则要求到比较远的地方,被分到呼和陶勒盖大队敖木格图小队。我们那个大队里面,绝大部分是蒙古族。

那个时候我年龄也比较小,才16岁。我和蒙古族兄弟姐妹们接触的时候,感觉他们说的语言挺有趣的,就如同我们以前在学校里学的是外语。这勾起了我的好奇心,想着还是要尽可能地把蒙古语学会。想到我们去插队的时候,就是抱着一颗在这片土地上要永远生活下去的决心。所以也出于这种想法,如果不会蒙古语就不能和蒙古族兄弟姐妹更好地交流,我就努力学习蒙古语、学习当地文化。可能因为年龄比较小,学得也比较快,三个月基本上就能听懂一些日常用语,半年以后基本上能和乡亲们进行日常蒙古语会话。消除了和牧民交往时语言上的障碍,学起各种劳动技能如鱼得水,在牧民帮助下,我学会了骑马、放牧、剪羊毛和各种生产劳动,赢得了乡亲们的喜欢和信任。

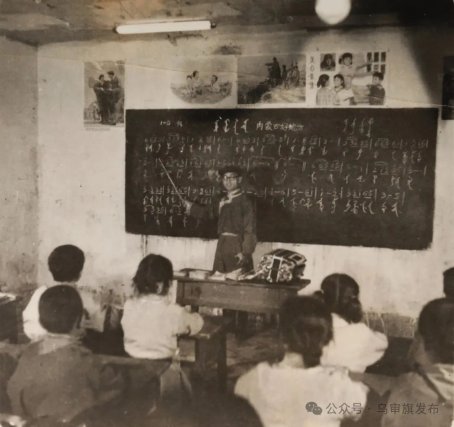

1971年,我被安排到大队学校里为孩子们教汉语,当了半年民办老师。1972年,伊盟师范学校来招生,我作为蒙古语的特长生到伊盟师范学校学习了两年。毕业后,分在嘎鲁图公社学校,给那些蒙文班教汉语文、音乐和体育,同时还带一个汉文班的班主任并教语文。那个班虽说是汉文班,但是大部分学生都是蒙古族的小孩。1975年,我被调到乌审旗一完小,从一年级到七年级,还有初中班,就是六年级、七年级,全是蒙古族学生。我在这个学校里给六年级、七年级教汉语文,给其他年级教体育和音乐。1979年,我被调到乌审旗蒙古族第一中学,那时候俗称民中。1981年,我调回南京,在教师岗位、教育系统工作至退休。

语言是人们进行思想沟通和情感交流的重要工具。为了让孩子们将来飞得更高、看得更远,更好地学习掌握所学知识,我坚持所有课程用蒙汉双语备课讲解,让那些蒙古族学生在学习汉语、音乐等课程的时候,因为有了蒙古语翻译和解释而变得轻松一些。

教师不仅仅是知识的传播者,我觉得更应该注重引导学生树立正确的道德观念和人生观念,使每个孩子都能得到全面发展。我在乌审旗期间,1975年,嘎鲁图学校一个七年级蒙文班毕业的时候,决定让这个蒙文班步行拉练到延安,开展一次红色教育活动。因为要往南走,过了榆林基本上都是汉族地区,所以就让我与当时的班主任哈斯其鲁、贫下中农牧管理学校委员会的牧民皮勒吉三人带着20几个学生,一路步行到延安,走了十几天。这是一件非常难忘而有意义的事情。

一路上我就充当翻译官和联系人。那时候已经放暑假了,我就沿途联系各个公社学校,联系他们书记、校长和负责人,然后让他们学校的“大师傅”给学生们做饭;傍晚时,请沿途学校领导帮助安排教室,把课桌拼起来当床睡觉。在延安,我们几个老师带领学生们参观了延安革命纪念馆、杨家岭中央大礼堂、毛主席旧居、枣园、王家坪等革命旧址,还游览了宝塔山。这次拉练锻炼了学生们的毅力和意志,培养了学生们艰苦奋斗的精神,也给了我在以后工作和生活中战胜困难的勇气,确实是一次让人终身难忘的经历。

在乌审旗10多年的插队和教师工作,是我青春年华里最美好的记忆。我作为老师给学生们教汉语、教语文,同时学生们也会反过来又给我教蒙古语、民族习俗,在这种交往交流交融的过程中,学生们其实也是我的老师。这种亦师亦生、亦亲亦友的关系,一直保持到现在。

作为插队乌审的南京知青,我们在成长的过程中,得到了父老乡亲的仁慈关爱,在接受北疆文化洗礼的同时,也尽心尽力地传播着现代文明和科学知识。现在,草原上有了许多由南京知青教出来的牧民后代;鄂尔多斯文化里也融和着几许江南文化的元素。

调回南京后,我和乌审旗的联系始终密切、经常回去。在插队10周年、20周年、30周年、40周年、50周年纪念日的时候,我都回去过。同时还因我的妻子也是乌审旗人,她也是当年插队到纳林河公社果园的乌审旗本地知青,后来招工调到乌审旗医院。在乌审旗我们相识相恋,后来她也跟着我调回南京。因为她家还在那边,她的父母亲、兄弟姐妹在那边,另外还有我的一些学生、同事,当时在小队插队认识的蒙古族兄弟朋友们都在那边,所以我那时候基本上每年都要回去一趟。去年我还自驾回去了一趟。

我也经常接待乌审旗到南京来的老师、同学和朋友。每次他们过来,我都热情接待,也专门带他们到南京的一些名胜古迹、旅游景区参观游览。还有一个当时嘎鲁图学校汉文班的一个学生,叫吉仁巴雅尔,我跟他联系比较多。因为我们南京知青从内蒙古调回来都知道,鄂尔多斯的牛羊肉好吃,所以每年到元旦前后,都提前把信息发出去,收集需求数量。我这个学生在当地冷冻好牛羊肉,然后连夜开车运到南京。我就联系我们这些调回来的南京知青及时过来购买牛羊肉,帮我学生做生意,给他拉客源,同时也满足了我们这些知青对第二故乡、包括故乡美味的思念和回望。我做这个工作已经十几年了,因为觉得有意义而从来都是乐此不疲。

我们的人生道路是从鄂尔多斯乌审草原开始起步的。在这片土地上我们挥酒了青春的汗水,经历了人生的艰辛和人间的温暖,留下了青春的故事和难以忘怀的深刻记忆。如今看到乌审旗第二故乡的翻天覆地的变化,从心里面由衷地感到高兴。尽管我们已经步入老年,但“老骥伏枥,志在千里”,我们怀着感恩的心情,仍然希冀着用我们的余热为第二故乡的建设和发展作出力所能及的贡献。我感谢第二故乡父老乡亲对我们的教育培养,也衷心祝愿乌审人民的生活更加幸福、蒸蒸日上,祝福乌审草原越来越好、繁荣昌盛。

采访手记:

教师不仅仅是知识的传播者,更是学生健康成长的导师和引领者。吴毅德在牧区插队时,教牧民的孩子读书,认真学习蒙古语、会讲蒙古语,使他成为到处受欢迎的“巴格希”(蒙古语:老师);而家长们则爱叫他“南京赛盖腾扎鲁”(蒙古语:南京知识青年)。这个用蒙汉双语授课的南京小伙和学生们打成一片,成了学生、学校、家长有口皆碑的好老师。

吴毅德的学生那仁朝格图说:“吴老师是一位可亲可敬、勤学上进的老师,短短几年学通了蒙古语,能为我们用蒙汉双语上课,让我们十分钦佩。他把先进的文化传播给学生,培养学生多方面的兴趣爱好,让我们一生都受益。他每天清晨起来练武术、课间和体育课玩单双杠时,都有好多学生围观学习,他那潇洒流畅的动作,时常在我们眼前闪现。”吴毅德的另一名学生布日尼颇为感慨:“当年步行拉练前我们都从未走出过乌审旗,更不用说跨省出行,而且目的地是革命圣地延安!得知这个消息,当时的那个兴奋劲儿可想而知。吴老师不仅带我们开了眼界,更引导我们坚定热爱党、热爱祖国的信念。”

光阴流转,当年那个16岁的少年,如今已年过古稀。但是,“鬓华虽改心无改”,吴毅德始终心怀深深的草原故乡情结,始终以自己的方式热爱回报着第二故乡。就如同他用心保存并捐给第二故乡的那些泛黄的教案、沉甸甸的老物件,时间只不过是考验,岁月会因为那些存在变得闪亮......