开栏语:

1968年10月,1087名南京知青来到内蒙古自治区插队,217名知青分配到乌审旗各个公社,开启一段激情燃烧的插队岁月,与当地农牧民同甘共苦,带来了先进的知识和文化,彼此结下了深厚的友谊,共同谱写下无定河人民与秦淮河子女交往交流交融的历史性凯歌,书写了一曲铸牢中华民族共同体意识的壮美诗篇。

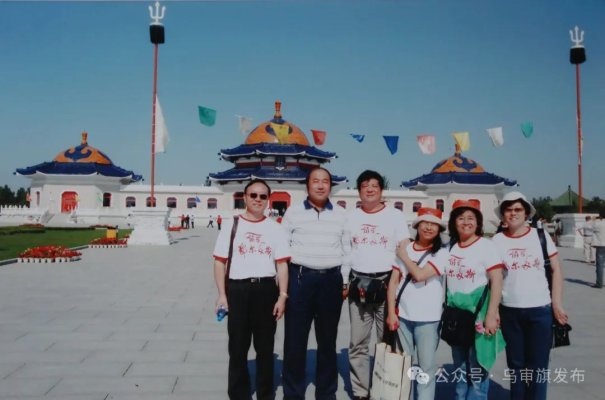

为再续民族团结友爱互助往来的历史佳话,唱响新时代民族团结进步之歌。值此南京知青插队乌审草原56周年之际,乌审旗围绕铸牢中华民族共同体意识这条主线,讲好新时代民族团结故事主题,由旗委统战部牵头,成立《足迹——南京知青在乌审草原》编纂委员会,追寻当年插队乌审草原的217名南京知青足迹,深入挖掘采访南京知青及其家人子女与乌审儿女,半个多世纪里不离不弃、长相往来的交往交流交融故事,编纂出版《足迹——南京知青在乌审草原》一书。即日起,陆续推出这些有形有感有效的民族团结动人故事,为绿色乌审全方位建设模范自治区再添新彩。

史贵清 沈少文夫妇:不舍乌审情缘难忘第二故乡

1968年,史贵清和沈少文随200多名南京知青插队在乌审草原,他们在这里生活了18个年头,把最好的青春年华奉献给了这片土地。

1969年1月,史贵清和李志强、王红兵、周萍、潘明敏、吴起望六个人分在了河南公社七大队二小队。老乡们特别淳朴热情,都管他们知青叫“南京娃”。刚去时没有房子,他们住在小队部的库房里。小队长傅选英非常关心照顾他们,担心他们不会生火、做饭,就经常过来照看,有时候还给他们做饭吃。过年时,老乡们看知青们什么都没有,这家送米、那家送面,还送一些稀罕的米酒、炸糕等年茶饭。因为老乡们送的多,一时吃不完,他们就放在缸里保鲜。在“北国”他乡,过了一个难忘的春节。

岁末年初,主要任务就是搞农田水利建设。那年大队组织壮劳力和知青们挖大口井。大口井长约50米,深约10米。挖这样一个大坑没那么容易。那会儿全靠人力挖,将挖出来的沙土用独轮车推到地里垫地。耗时4个月左右,终于把那口井挖好了。

傅队长是个种地的好把式,平整过的土地,平平展展、齐齐整整,地塄地堰也被拍得光溜溜的。春耕时,傅队长手把手教知青们耕地、搂地、平地等农活。傅队长给史贵清教搂糜子,二三百米的地头,他搂地笔直,糜子长出来后齐刷刷的。在傅队长的带领下,史贵清也掌握了许多干农活的诀窍。

1970年冬天,史贵清被抽到巴图湾水库做工,条件艰苦,劳动强度大。歇息间,他经常和一起修水库的蒙古族兄弟们学唱一些当地歌曲,既缓解了思乡之情,又激发了劳动热情。

夜幕降临,一弯明月悬挂在巴图湾的上空。史贵清总会站在水库的大土峁子上,唱一首由知青填词改编的当地民歌,现在还清晰记得:

“什拉塔拉在东边,转过弯弯小石砭;过了就是大石砭,弯弯扭扭王窑湾。

尔林大川长又长,我把我的心事想;想起我的爹和娘,眼泪哗哗往下淌。”

……

史贵清被知青们称赞为“草原上的百灵鸟”。或许因为爱唱歌,或许因为爱好打篮球,或许因为受当地人豁达开朗性格的感染,认识他的人都说,他是个重情意、讲义气的性情中人,走到哪都有朋友。

1971年6月,史贵清到巴图湾发电厂工作后,参与了厂里组织架设巴图湾到达布察克镇的线路工作。两年后,史贵清调到达布察克镇发电厂。厂里有位柴油机修理专家叫韩锁小,史贵清就拜他为师,跟着他学发电机修理技术。几年的朝夕相处,两人的感情就情同父子。

那时,发电厂用柴油机发电,解决达布察克镇区用电需求。发电厂人手紧缺,每个人都是多面手,啥都要干,史贵清就是其中一个。

那时候线路简陋,断电短路的事经常发生。只要居民反映家里断电了,史贵清就忙着去修理,从不摆架子,也肯吃苦。那个年代,家家户户都是用纸糊的仰尘(顶棚),电线大多是从仰尘里穿过,要找到哪里电线断了,就得头探进仰尘里。仰尘里积满了灰,找电线是个苦差事,一般电工不愿意干,史贵清却一点也不嫌,一头就钻进去了。而且电工都要爬电杆,长时间在高空作业,很少下地面,尽管这样,史贵清依然任劳任怨,从不发牢骚。史贵清的同事田万银说:“史贵清在群众中威信高,是群众口中最好的电工。”

1975年,史贵清任达布察克镇变电所所长。1986年调回南京。在乌审旗待了18年,有感情、有留恋,有朋友、有亲人,那里的一草一木,无不牵动着他的心,每每想起都能勾起他无限的乡愁。

史贵清的爱人沈少文也是插队在乌审旗的一名南京知青。当年沈少文分在陶利公社陶尔庙大队二小队。

队里让她和知青钱英放一群羊,她俩跟着牧民学洗羊、撴奶子、剪羊毛等,逐渐融入到牧业劳动生产中。两年半后,沈少文调到了旗纪委工作,并和史贵清结为伉俪,成家立业。

让沈少文忘不了的是,那年她和爱人史贵清调回南京,离开乌审旗的画面。18年的情谊,18年的相处。从知道要回南京开始,同事、朋友、邻居们就轮流欢送夫妇二人,整整持续了一个星期。眼看那边报到的日子临近,夫妇二人开始收拾行李,搬东西,很多人过来帮忙。临走那天好多人来送他俩,大概有二三十人,有同事、有朋友、有邻居,一直送到了东门口。大家一起照相、拥抱、互相祝福,难分难舍,都流下了不舍的泪水。

史贵清和沈少文坐在卡车上哭,老乡们挥着手流着泪……

如今,年华流逝,分隔两地。但他俩心中的那份乡愁与不舍,却如同陈年老酒,愈发醇厚。