中华文明源远流长,西辽河文明作为一个地域文明,是中华文明的有机组成部分,也是中华文明形成和发展的重要策源地之一。2018年5月28日,国务院新闻办公室公布了“中华文明探源工程”的最新研究成果,指出:“距今5800年前后,黄河、长江中下游以及西辽河等区域出现了文明起源迹象。”可见,西辽河文明与黄河文明、长江文明一道,成为中华文明的三大源头。深入研究阐释西辽河文明,对于认识中华文明起源、形成、发展的基本图景、内在机制等重大问题有着举足轻重的作用。

一、西辽河文明促交融,搭建各民族交往交流交融桥梁

通辽市作为西辽河文明核心区,不仅在地域上处于核心位置,其在西辽河史前文明的起源与发展上也具有文化主脉地位。通过多年的考古发现可知,通辽有着较为完整的史前考古学文化发展序列,包括兴隆洼文化、新乐下层文化、赵宝沟文化、红山文化、哈民忙哈文化(或称哈民忙哈类型)和南宝力皋吐类型等。诸多史前考古学文化的发现,折射出本地区宏富的史前文化特点,同时也侧面展现了西辽河流域赓续不断、绵绵瓜瓞的表征。充分说明通辽地区作为西辽河文明核心区,自史前时代以来就是一个文化的交往、交流与交融之地,既是沟通南北的桥梁、也是联结东西的纽带,核心地位十分显著,为内蒙古东部及东北地区乃至整个欧亚大陆史前考古学文化的交流与传播做出了巨大贡献,也为中华民族多元一体格局的形成书写了精彩篇章。

哈民遗址出土陶猪

作为西辽河文明核心区的通辽,曾孕育了丰富璀璨的文化遗存。在第三次全国文物普查中,通辽市共调查登记不可移动文物2492处(居全区第三位);可移动文物78142件套(全区第四位),长城202公里。包括国家级重点文物保护单位15处,自治区级重点文物保护单位59处,市、县级重点文物保护单位217处。目前,通辽市境内有着陈国公主与驸马合葬墓、吐尔基山辽墓、哈民忙哈遗址、南宝力皋吐墓地等重大考古发现,其中吐尔基山辽墓、哈民忙哈遗址荣获国家文物局“全国十大考古新发现”,南宝力皋吐墓地荣获中国社会科学院“六大考古新发现”称号。

南宝墓地出土人形陶壶

二、积淀西辽河史前文明,共筑中华民族共有精神家园

早在新石器时代之前,就有人类在通辽地区繁衍生息。在库伦旗六家子镇出土有披毛犀骨架化石,整个骨架长超过 5 米,生前体重约 6-7 吨。除此之外,还发现有猛犸象、披毛犀、野牛、野马等骨骼化石。说明在距今 3 万-1 万年前的更新世晚期,通辽地区动物种类丰富,植物茂盛,丰富的植物资源和适宜的气候环境,使得猛犸象、披毛犀、野牛、野马等大型食草类动物在此生活觅食。如此丰富的动植物资源,为人类的狩猎采集等生存活动提供了重要的食物保障。1973年,吉林省考古研究室对扎鲁特旗南勿呼井遗址进行了调查,采集了一批石器,调查者认为这批石器大部分与山西怀仁鹅毛口遗址的标本相似。该遗存是通辽地区目前已知最早的史前文化遗存,但其文化性质目前尚不太明确。南勿呼井遗址的发现反映出早在距今万年前的旧石器时代晚期至新石器时代早期,就有古代先民在通辽地区进行生产生活活动。

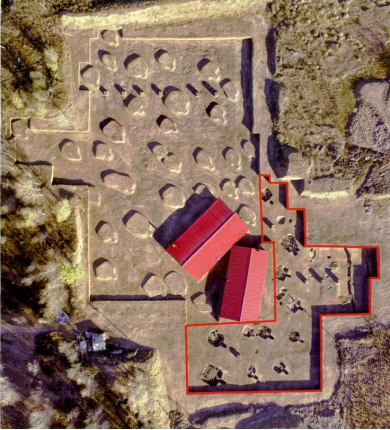

哈民遗址发掘平面照片

进入新石器时代,通辽地区原始农业产生并得到发展,出现农业生产用具;人类开始定居生活,聚落规划合理,房屋建造技术提高;手工业得到发展,制造并使用陶器,加工石器和玉器。这些先进因素的积累,加速了通辽地区迈向复杂化社会的脚步。库伦旗小奈林稿遗址的发掘表明早在 8000 多年前,通辽地区古代人类已开始建造房屋,过上了较为稳定的定居生活,农业可能已经发生。科左后旗阿仁艾勒与乌兰图来的调查结果显示,在该遗址有着新乐下层文化、赵宝沟文化、红山文化、哈民文化等多种史前考古学文化,表明这一区域有着丰富的史前文化遗存,同时也说明这里曾是不同谱系考古学文化竞相角逐的区域。库伦旗四家子祭祀遗址的发现暗示出通辽地区在红山文化晚期社会组织结构更为复杂,阶级分化愈加明显,宗教祭祀活动十分频繁,专业化的劳动分工可能已经出现。而科左中旗哈民忙哈遗址(荣获国家文物局“全国十大考古新发现”)与扎鲁特旗南宝力皋吐墓地(荣获中国社会科学院“六大考古新发现”称号)这两项通辽地区最为重大的新石器时代考古发现。充分证明在距今 5500-4000 年的新石器时代晚期,在以通辽地区为核心区域的整个西辽河流域,已经出现了史前文明的曙光,有了文明起源的迹象。哈民遗址的发现与发掘折射出在新石器时代晚期,西辽河流域核心区域与辽西地区的赤峰、朝阳、阜新等有着相同的文明发展程度。南宝力皋吐墓地的发掘反映和昭示出,新石器时代晚期,作为西辽河文明核心区的通辽地区已经有一个接近于文明,或者说已经初步进入文明阶段的遗存。由此可见,通辽地区有着十分深厚的史前文明积淀,在史前时代已经初步迈入了文明的门槛,成为文明太阳升起的地方。

南宝墓地发掘情况

三、赓续西辽河文明 大力弘扬北疆文化

西辽河流域孕育了久远的史前文明,加强对西辽河文明的研究宣传、发展转化,对于贯彻落实习近平文化思想、铸牢中华民族共同体意识、构建中华民族共有精神家园、弘扬北疆文化、增进文化自信、提升社会凝聚力和向心力等具有重要意义。

2023年10月5日,国务院出台了《国务院关于推动内蒙古高质量发展奋力书写中国式现代化新篇章的意见》,其中明确指出“将西辽河文明研究纳入中华文明探源工程”,这为深入开展西辽河文明研究指明了方向。应紧紧围绕相关工作部署,挖掘西辽河文明的内涵与特质,在更大范围内探索中华文明起源、形成、发展的机制与道路,开展学术研讨交流,加强区域联动,增进合作,保护好、传承好西辽河流域的历史文化资源,推动中华优秀传统文化创造性转化、创新性发展。

通辽市依托西辽河文明核心区这一得天独厚的区位优势,厚植西辽河流域深厚的历史文化底蕴,深入探讨通辽地区西辽河文明的演进轨迹和发展机制,推动相关问题研究的深入开展,以及相关研究成果转化。通过西辽河文明研究,打造西辽河文化品牌。用北疆文化为西辽河文明研究提供学术指导和理论支撑,同时以西辽河文明工作成果为北疆文化提供实物证明与实践案例,让西辽河文明研究与北疆文化互为表里、相辅相成,使北疆文化成为想了西辽河文明研究不可或缺的方向引领,西辽河文明成为北疆文化研究源源不竭的动力源泉。从而增强铸牢中华民族共同体意识,大力弘扬北疆文化,为中华文明起源研究添砖加瓦。