开栏语:

1968年10月,1087名南京知青来到内蒙古自治区插队,217名知青分配到乌审旗各个公社,开启一段激情燃烧的插队岁月,与当地农牧民同甘共苦,带来了先进的知识和文化,彼此结下了深厚的友谊,共同谱写下无定河人民与秦淮河子女交往交流交融的历史性凯歌,书写了一曲铸牢中华民族共同体意识的壮美诗篇。

为再续民族团结友爱互助往来的历史佳话,唱响新时代民族团结进步之歌。值此南京知青插队乌审草原56周年之际,乌审旗围绕铸牢中华民族共同体意识这条主线,讲好新时代民族团结故事主题,由旗委统战部牵头,成立《足迹——南京知青在乌审草原》编纂委员会,追寻当年插队乌审草原的217名南京知青足迹,深入挖掘采访南京知青及其家人子女与乌审儿女,半个多世纪里不离不弃、长相往来的交往交流交融故事,编纂出版《足迹——南京知青在乌审草原》一书。即日起,陆续推出这些有形有感有效的民族团结动人故事,为绿色乌审全方位建设模范自治区再添新彩。

宝日勒岱:共同讲好民族团结友爱的新故事

回想起来,南京知青来鄂尔多斯市(原伊克昭盟)、来乌审旗插队已经过去50多年了。当年那些“南京娃”,为鄂尔多斯的建设贡献了最美的青春,留下了坚实的足迹和许多感人的故事。这是一段难忘的岁月,也是两地之间永远延续的情谊。我想乌审人民会永远记着南京知青带来的先进知识和文化以及他们对乌审发展的贡献,与南京知青及其后人们共同讲好民族团结友爱的新故事。

1968年,我当时在伊盟革委会工作,大概是9月份,有一次开会,会上说,为响应知识青年上山下乡的号召,部分南京知青要来伊克昭盟,具体人数记不清了。当时缘于鄂托克旗地广人稀、草场好、牲畜多,是全盟比较富裕的地区。因此计划全部安排在鄂托克旗。有人提出,还是分在鄂托克旗、乌审旗和杭锦旗几个牧业旗县好点。当时广大知识青年响应号召到农村去,是一个艰巨而光荣的任务。知青来草原,各级领导都热烈欢迎他们。虽说鄂托克旗条件好,但也不能安排过多的人,尤其是临近冬天,天气渐冷,面临如何过冬的问题。

我表态说:“这么光荣的任务,我们也分担些,能分到各个旗县最好了,我们热烈欢迎。”于是就有一部分知青要来我们乌审旗。当时交通不便,也缺少交通工具。离我们最近的只有乌海的海勃湾才通火车,知青都是乘坐专列来到海勃湾后,由鄂托克旗和乌审旗派了领导干部去将他们接回来。这件事让人激动的同时也感到很棘手,面对那么多的年轻人,我们首先遇到的是怎样安置、怎样教育引导好他们。但无论遇到多大困难,我们必须克服。在时令接近入冬、南方来的孩子衣服单薄的情况下,我们有序安排了迎接和安置的准备工作。

10月25日,200多名知青来到乌审旗,干部群众和学生敲锣打鼓夹道欢迎。当时正是秋末冬初,我也鼓励他们,他们也都热情高涨,氛围特别好。高高兴兴地来了,但是没有住的地方怎么办?当时我们旗里的招待所连一百人也容纳不了,更没有多余的房子,再有什么住的地方呢?这是我们遇到的实实在在的困难。

在这种情况下,旗里研究,安排在“五七干校”、八一牧场办公室、蘑菇滩兵团房等地住下,这样住宿问题才有了着落。不仅是住宿问题,而且城里的孩子衣服都单薄,被褥也较薄,每人拿一张毯子,像军人一样背着。天已经开始冷了,旗里就给每个知青做了一件羊皮袄,使他们得以抵御初到北方的风寒。

知青们在“五七干校”进行了集体学习,部分又去国营场站集体劳动一段时间后,将知青分配到河南、乌审召、陶利、乌兰陶勒盖、嘎鲁图和纳林河几个公社的各个大小队。每个公社除了办公室再没房子,招待所也没有,暂时安排知青们住到各大小队房子和部分农牧民户子里。

乌审召公社安排了50多名南京知青,我们非常高兴地迎接了他们,并安排在各大小队房子和农牧民家中。然后开会讨论为他们建造房子的事宜。因为语言不通,我们考虑让知青们住在一起。建房子的时候建材紧缺,大梁、檩子和椽子都找不到,我们就用旧房子上拆下来的木材为知青们建了房子,随后在第二年夏天知青们就住进了新房子。

当时好多农牧民不懂汉语,语言沟通困难。在实际生活当中,全靠眼神手势比画。当地也有一部分小学毕业的年轻人,他们略懂汉语,就当起了翻译,慢慢地知青与农牧民能进行日常的简单交流了。日积月累,在生产生活实践中互相学会了对方的语言,并不断巩固提高。

深入到农村牧区插队,南京知青必须要面对语言关、劳动关、饮食关、生活关等问题。尽管有了住处,但他们自己也不会做饭,当地农牧民就慢慢教他们怎样做饭。当时最好的优势是这些年轻人思想觉悟高,听党的话,到群众中去。让他们干什么就干什么,不讲条件,跟着农牧民学着干。他们一开始都不会背柴、背树苗、背草,我们就教他们捆绑、打肩部捆柴结,慢慢地他们都学会了。随着时间的推移,知青与农牧民产生了深厚的感情,在实践中完成接受贫下中农再教育的任务。

知青是党派来的,我们也听党的话。在乌审旗范围内,不管走到哪里,我都要到知青点看望他们。虽然语言沟通不畅,但我从心里体恤他们。有一次,我到了布日都大队阿贵希里知青点,那里有几个初中毕业的知青。看过他们后,时间还早,他们就像看到自己的妈妈一样拉着我不让走。后来我留下和几个女知青住了一晚,她们一人一块毯子,我没毯子,她们争着抢着要在我的羊皮袄被窝里和我一起睡。看着这些还没彻底长大的孩子,我眼圈一红,答应了她们的请求。那天我搂着她们,盖上大皮袄挤在一盘炕上睡了一晚上。我的羊皮袄穿上是衣服,脱下就是被子。

知青们非常想念自己的父母,把当地年长的领导和农牧民当成自己的亲生父母,我们也把他们当作自己的亲骨肉一样看待。他们特别可爱,思想和立场观点都非常正确,具有听党话、到农村牧区战胜一切困难的思想准备。我觉得那也是革命,知青的事迹确实是红色革命的一部分,是一个联系群众、在群众当中锻炼的重要机遇。

乌审旗成立《足迹——南京知青在乌审草原》编纂委员会,采访知青的工作做得非常好,知青们挺高兴。南京那边武冰、别培吉,还有住在天津的蔡锦荷,都给我来电话,一聊就一两个小时,手机都发热了。当年十六七岁、最大二十来岁的“南京娃”们,现在也都七十多岁了,说来故事真的挺多。

我不管在什么工作岗位,不管工作多忙,都经常抽时间去看望知青,尽量帮助他们,和他们一起参加劳动。去乌审召多一些,有时候也去乌兰陶勒盖等公社。我们干部每年至少有120天下乡蹲点任务,参加集体劳动。我跟知青们在野外同吃同住同劳动,一住就是十来天。有时还下雨,拿出土毡放在帐篷上面防雨,然后人睡在地上。那时候我的二女儿萨日娜刚会说话,我就领着她参加劳动,那时候的人都那样,甚至背上小娃娃就出工劳动了。在斯布扣的水泊子里,齐腰深的水里长满芦草。知青们还和我们一起下水里割草,那是很辛苦的活儿,但是他们都没有喊累。

人还得靠锻炼才能克服各种各样的困难,知青中有个高中毕业的女子叫郑月娥,她住在一户只有老两口的老牧民家里,干活麻利。一开始语言不通,一段时间后,比画着手势能听懂一点。有一次我们一起给牛和羊喂药,杀了只羊。米德格额吉叫她去西边芒哈(芒哈:蒙古语,沙丘)倒羊肠肚里面的粪便,她略听懂“芒哈”是什么,倒出羊肠肚里面的粪便后,回来时给羊肠肚里装满了“芒哈”,抱也抱不动,引得一群人想笑不好意思笑、憋又憋不住。我笑着对她说,你还知道“芒哈”,人家叫你往“芒哈”上倒,又不是装“芒哈”回来。这种有趣的故事可多了。

知青来了之后,我们相互鼓励,共同奋斗,彼此之间有了深厚的友谊,加强了各民族之间的团结。我们始终秉承各民族平等的原则,知青与农牧民的相处犹如家人一样的亲近。

我们也给了这些远离父母的孩子们更多的关心和爱护。那时武冰才17岁,常去我们家住,把我们当自己的父母,和别培吉、孙惠山等人我们也经常见面,毛华政成为了乌审召学校的教师。巴音陶勒盖的郭兴德,很可爱,对他印象很深刻。那时候我在公社,就推荐他去当兵。后来他在一家公司上班了,现居上海,生活的挺好。我还有他的一张照片,孩子们走到哪都会给我寄来照片,那时候的照片都是一寸二寸的黑白照片,我都好好地珍藏着。后来大部分南京知青都给了招工或上学指标,留下的也都安排了工作。

我常想,知青们不远千里来到乌审旗,主动到偏远落后的农村牧区插队,与农牧民一起生活,真了不得,我越想越心疼他们,有时候想起他们就会流泪。每当他们来电话聊起过往,我们都会哭,大家团结得很亲密,感情太深厚了。几十年来,南京知青武冰和乌审召当年的铁姑娘斯日吉宁布就像一对亲姊妹常来常往,她们还到我们家来看过我。

南京知青和乌审旗的干部群众在共同的劳动和生活中建立起来的深厚友谊,永远不会淡漠。我们的感情是谁也离不开谁,他们想念我们,我们也想念他们。我希望这种情谊继续传承下去。

挖掘整理南京知青在乌审草原的故事,是一项很有深远意义的工作。乌审旗组织采访整理、拍专题片,我衷心拥护支持。我要感谢乌审旗的领导和《足迹——南京知青在乌审草原》编纂委员会的同志们,希望你们把书写好,把民族团结的佳话传播好。

采访手记:

“吉祥的彩云,是阿妈的祝愿。亲爱的额吉,在那天边眺望着我。我要插上翅膀飞到您身旁,梦中的额吉。用圣洁的花露当茶让您先享,在您的眼中我找到了安详的眼神……”

2024年5月16日,我们在呼和浩特市采访宝日勒岱额吉的时候,不由得想到《梦中的额吉》这首歌。明媚的阳光穿过她家客厅的窗户照射进来,老人家的脸上闪着慈祥温暖的光芒。

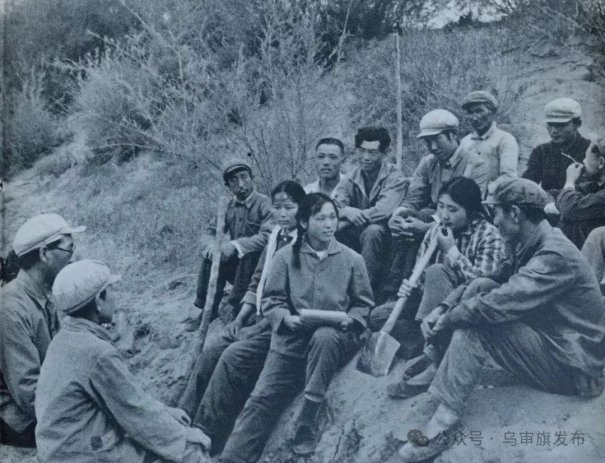

“他们都是好孩子,不远千里来到草原牧区插队锻炼,经历了很多,但都很坚强。”老人家翻出珍藏的相册,轻轻抚摸那些泛黄的老照片,如数家珍地讲起那段峥嵘岁月里激情燃烧的故事,讲起与南京知青在共同劳动生活中建立起来的深厚友谊。心情异常激动,不时抹着眼泪。

岁月易逝,真情难泯。乌审草原的浑厚辽阔、父老乡亲的勤劳淳朴,同样也是南京知青一生永远的感恩和惦念。南京知青武冰、别培吉和郑月娥说,他们当时集体在水里割芦苇手都被刺破了,觉得好辛苦。但是宝日勒岱作为公社领导,在刚刚参加完党的九大代表大会回来后,就和他们一起劳动,晚上都住在野外沙梁上搭的简易工棚里。然后宝日勒岱还拿出一根周总理使用过的铅笔给他们看,那是周总理赠给宝日勒岱的人民大会堂纪念品,每个人传着看都爱不释手。当时是秋天,各个公社大会战,劳动力都在那儿集中,宝书记都这样跟他们打成一片,旗里的干部、领导都这样,他们就觉得所有的辛苦都不算什么,从此以后更有干劲儿了。宝日勒岱对他们的影响,他们一直记在心里。

“我很珍视与宝书记的那份深厚感情,永远感恩她教给我们乐观友善和坚韧顽强。”当年插队乌审召公社的南京知青蔡锦荷说,作为“牧区大寨”的第一代讲解员,她从其中汲取到丰厚的精神滋养。几十年来,她自觉以宝日勒岱为榜样,无论走到哪里,不管在什么岗位,始终兢兢业业,认真做好本职工作。永葆爱与真诚,不负生命芳华。