近年来,乌拉盖管理区聚焦习近平总书记交给内蒙古的“五大任务”和全方位建设“模范自治区”两件大事,扎实推进“六个工程”建设,将铸牢中华民族共同体意识作为各项工作的主线,依托得天独厚的绿色生态和底蕴深厚的红色文化,大力发展原生态草原旅游,以文化旅游促进各民族交往交流交融,绘就出“传红守绿、红绿相映”的民族团结进步和美画卷。

传承红色基因,促进各民族血脉相融

兵团文化是乌拉盖管理区特有的红色记忆,积淀了深厚的红色文化底蕴。乌拉盖草原见证了来自全国各地的兵团战士在这片草原上屯垦戍边、团结奋斗的艰苦卓绝的峥嵘岁月。为充分挖掘、保护、传承这段弥足珍贵的兵团文化历史,乌拉盖管理区整合各类红色资源,建成44万平方米的爱国主义教育基地,建设了兵团历史记忆馆、红色故事汇展厅、水生态展厅、粮食安全教育展厅等多个红色文化场馆,将独特的兵团文化资源优势转化为文旅产业发展优势,打造红色研学游教育基地和独具特色的红色旅游产品,并作为铸牢中华民族共同体意识的“活课堂”面向群众及青少年开放,让群众在参观游览中增强文化自信、文化认同,在潜移默化中将中华民族共同体意识根植心中。

大力推进知青小镇、狼图腾影视拍摄基地、草原狼科普馆、贺斯格淖尔草原生态研学基地建设,发展创新研学游文化旅游新业态,推出3条系列特色研学旅游线路,多维展示兵团文化和草原文化特色、产业特色和生态特色。今年已接待贵阳市、乌海市青少年“手拉手”研学实践营、东营远方2024年夏令营等500余名中小学生研学游活动,有力促进了不同地域青少年间的交往交流交融。

在民族团结进步创建过程中,创新推出“传红守绿、共创示范”品牌,将布林泉狼图腾影视拍摄基地、九曲湾景区、兵团文化产业园打造成为铸牢中华民族共同体意识教育实践基地、绿水青山就是金山银山实践创新基地、爱国主义教育基地,开展沉浸式主题教学,融入“道中华”优秀传统文化知识,讲好民族团结故事,教育引导各族群众“感党恩、听党话、跟党走”。同时与内蒙古党校等院校开展深度合作,使红色教育基地成为管理区乃至全盟开展爱国主义教育的重要阵地,也成为宣传中华民族文化、聚合各族群众的共有精神家园。先后吸引内蒙古党校、深圳市经理进修学院和延安大学泽东干部学院等培训机构前来委托办学,开设研学班次5期400余人,各单位部门开展主题党日及党性教育活动30余期1200余人,接待游客达3万余人。

守护绿水青山,促进各民族经济相依

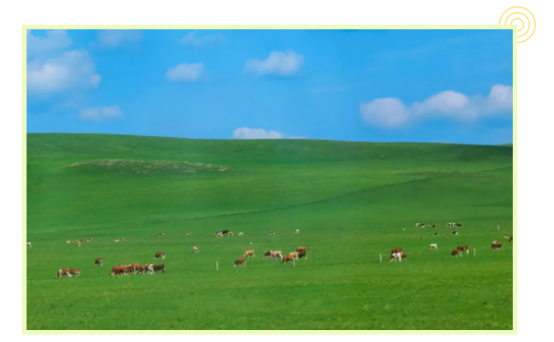

乌拉盖管理区坚持生态优先、绿色发展导向,努力打造我国北方重要生态安全屏障,高质量组织实施各项生态工程,以京津风沙源治理项目、草原生态修复项目等工程为重点,累计实施围栏封育31.3万亩,完成退化草原治理修复5万亩,治理严重沙化草地3000亩、风蚀坑1960亩、盐渍化草地5000亩,并建成自治区级草原固定监测点2处。与蒙草草原生态系统研究院合作开展草甸草原保护利用等10项课题研究及成果推广,通过对濒危优质物种进行区域保护并逐步恢复等措施,全力保护草原生态系统的完整性。编制完善基本草原保护利用规划,推动草原生态保护建设步入制度化、法治化轨道,“十三五”以来,累计投入近3亿元,实施生态治理面积160万亩。

持续深入打好污染防治攻坚战,空气优良天数比例连续多年达到国家一级标准,让蓝天白云、碧水净土成为常态。以2023年为例,乌拉盖空气质量有效监测天数345天,优良天数329天,空气质量优良天数比率达98.7%,大气负氧离子月均含量在3000个/立方厘米以上,水质、气候、空气质量等生态环境各项指标均符合评价技术规范。良好的生态环境让各族群众共享绿色“福利”,各族群众获得感、幸福感、满意度不断提升。

同时,乌拉盖管理区将50%以上的土地面积划入生态保护红线,严格落实草原生态保护补助奖励机制,90余万亩禁牧区实现“零放牧”,综合运用智慧农牧业信息系统和卫星遥感技术,布设99个监测样点开展草畜动态平衡试点,由“人眼”定期监管向“天眼”全天候监管转变,近5年天然草原植被平均高度、盖度、鲜草产量、干草产量分别达到25.12cm、79.29%、297.172公斤/亩、128.188公斤/亩,各项指标均位于全区前列。

好生态衍生好经济。乌拉盖管理区在“两山”转化上持续发力,做好原生态草原文化旅游大文章,启动6项“引流工程”,开发12类78项文旅产品,增强吸纳各族群众就业、创业的能力,切实赋予旅游发展以彰显中华民族共同体意识的意义,真正把“绿水青山”转化为惠及各族群众的“金山银山”。通过多年来持续不断的生态文明建设,先后获得国家“绿水青山就是金山银山”实践创新基地、国家草原自然公园、“中国天然氧吧”、全国第一批“红色草原”等国字号荣誉,在品牌赋能下,“苍狼秘境、天边草原乌拉盖”知名度美誉度进一步提升,2024年,已接待游客135万余人次,同比增长31.4%,实现旅游收入约14亿元,同比增长36%,进一步夯实了铸牢中华民族共同体意识的经济基础。

增强合作交流,促进各民族情感相亲

乌拉盖管理区做足旅游促进各民族交往交流交融“功课”,陆续走进北京、汕头、沈阳、厦门等地开展旅游推介,增强不同地域间的旅游交流合作、资源互通共享、文化互融互通。精心打造草原观光游、民俗特色游、红色研学游等精品旅游线路,将铸牢中华民族共同体意识融入线路的各个点位、景区讲解、旅游服务中,不断丰富旅游生态和人文内涵。同时在项目开发、招商引资、直通航线等方面与社会各界展开深层次合作,全年开通北京、沈阳、呼和浩特市往返航线,让“天边草原”不再遥远,推动不同地域群众走动更频繁、联系更紧密、彼此更了解。

搭建有利于各民族交往交流交融的平台,举办了芍药花开不舍离、遇见乌拉盖—“三省一区”大型全媒体采访活动、第十一届走近乌拉盖河徒步溯源之旅、冰上龙舟邀请赛、锡林郭勒盟马超联赛、草原那达慕、天边草原冰雪嘉年华等多项文体活动,内蒙古电视台2024年春节联欢晚会和大型音乐综艺节目《歌从草原来》在乌拉盖管理区成功录制,“高原红石榴”拉萨各族干部群众参观团等纷纷来乌学习交流,各项活动有力推动了各族群众在空间、文化、经济等方面互嵌共融,“中华民族一家亲”的氛围更加浓厚。

红色精神代代相传,绿色草原代代守护。乌拉盖管理区将始终贯彻落实习近平总书记对内蒙古的重要指示精神,完整、准确、全面贯彻新发展理念,将铸牢中华民族共同体意识作为各项工作的主线,凝心聚力办好“两件大事”,高质量落实“六个工程”,为管理区经济社会高质量发展和民族团结进步创建工作注入强大动力。