巴彦淖尔位于黄河“几”字弯顶端,千百年来各民族文化在巴彦淖尔这片土地上“互鉴融通、兼收并蓄”,黄河文化、农耕文化、草原文化、边塞文化在这里交融共生,留下了阴山岩刻、秦汉长城、鸡鹿塞等历史遗迹,演绎出蒙恬屯垦、昭君出塞、五原誓师、王同春开发河套水利等动人史话,共同谱写了“多元一体”的和谐乐章。

习近平总书记指出,“各民族文化相通,是中华民族铸就多元一体文明格局的文化基因”。近年来,巴彦淖尔市认真贯彻落实习近平总书记关于加强和改进民族工作的重要思想特别是习近平总书记关于铸牢中华民族共同体意识的重要论述,以铸牢中华民族共同体意识为工作主线,全域实施“籽籽相拥·同心筑梦”“十个一”工程(唱响一首歌、编演一台剧、创作一批数字文创产品、选树一批典型事例、举办一系列主题活动、打造一个主题公园、展陈一个主题场馆、建设一个传习场所、创建一条精品线路、共建一条同心创业街区),以有形之举、有感之策、有效之方让多元文化在交融中焕发新辉,为铸牢中华民族共同体意识书写着鲜活的时代注脚。

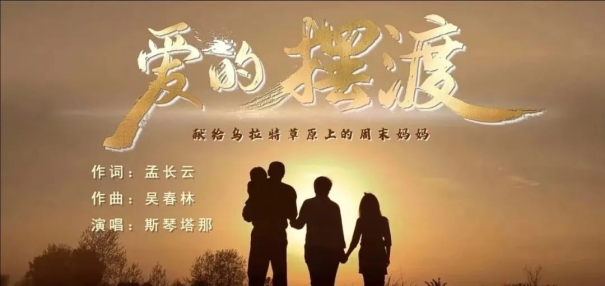

一、唱响一首歌,丰富铸牢中华民族共同体意识的有形载体

以社会主义核心价值观为引领,围绕党的二十大精神、民族团结、乡村振兴等内容,编创了《靓丽巴彦淖尔》《中华民族一家亲》《爱的摆渡》等21首主题歌曲,以群众喜闻乐见的方式方法,谱写着一曲又一曲动人的民族团结之歌,抒发巴彦淖尔各族儿女感党恩、听党话、跟党走的情怀。

二、编演一台剧,增进铸牢中华民族共同体意识的有感共鸣

立足巴彦淖尔历史文化底蕴,组织编创的《沙枣花开的地方》《我的家乡》《陕坝味道草原情》等17部原创剧目,一段又一段民族团结一家亲的精彩剧情,呈现各民族人民“你中有我、我中有你、谁也离不开谁”的手足深情。

三、创作一批数字文创产品,筑牢中华民族共有精神家园的精神纽带

创作宣传片、微视频、动漫、微信表情包等一系列数字文创产品56个(包括:“临团团临圆圆”微信表情包、“守望相助 团结奋斗”主题鸿仔雁妮IP形象、“二十四节气之风味河套”系列融媒体产品),将铸牢中华民族共同体意识融入群众点滴的日常生产生活,注重与群众的生活场景紧密融合,在潜移默化中做到“寓教于乐”,使铸牢中华民族共同体意识可触可感,进而不断增强中华民族的认同感、归属感和自豪感。

四、选树一批典型事例,增强引领力、凝聚力、影响力

巴彦淖尔市注重典型培育和选树工作,已选树十大国门卫士黄健、片警宝音、治理乌兰布和沙漠第一人杨力生等典型人物事迹56个,用身边事讲述各民族手足相亲、守望相助的感人故事,凝聚“中华民族一家亲,同心共筑中国梦”的强大合力。

五、举办一系列主题活动,推动创建工作人文化具体化

充分发挥线上和线下宣传载体,构建立体式宣传教育活动矩阵,开展铸牢中华民族共同体意识专题演出326场,将中华民族共同体意识这一抽象理念转化为具体可感的文化产品、丰富多彩的活动载体,让各族群众在日常生活、文化活动中真切感受到民族团结的力量和意义。

六、打造一个主题公园,打开中华优秀传统文化的最美“窗口”

在充分利用市民广场现有地貌植被、基础设施,增加“铸牢中华民族共同体意识”“中华优秀传统文化”“黄河三盛公水利枢纽精神”“民族团结进步模范个人典型事迹”“三千孤儿入内蒙”“冯玉祥誓师精神”等内容,精心打造了19处主题公园,以春风化雨、润物无声的方式把中华民族共同体打造得愈加坚固,让中华民族共同体意识真正入脑入心,使各民族人心归聚、精神相依,形成人心凝聚、团结奋进的强大精神纽带。

七、展陈一个主题场馆,推进中华民族共同体场景体验

精心打造了内蒙古河套文化博物院、“爱我中华”主题展览馆、川井国防教育基地、内蒙古五原抗战纪念园、古郡诗词文化园展馆、内蒙古兵团博物馆等26处主题场馆,成为展示新中国成立以来在党的领导下,各民族广泛交往交流交融、守边护边固边、共同建设河套平原、共享社会主义发展成果的最美窗口。

八、建设一个传习场所,传承促融,铸牢民族团结进步基石

精心打造了非遗晋剧传习所(梨园剧社)、《江格尔》说唱传习基地、杭哈民歌民俗传习所、郭永增剪纸非遗传习所等18个非物质文化遗产传习基地、传习所,使中华优秀传统文化走进千家万户,引导各族群众增强对中华文化的认同,增进各民族文化互鉴融通。

九、创建一条精品线路,搭建各民族交往交流交融新平台

坚持以文塑旅、以旅彰文,全市推出“渡·阴山”自驾穿越旅游线、重走昭君出塞之路、乌兰布和沙漠有机徒步之旅、重走英雄路——红色旅游线、边境民俗风情游等研学旅行精品路线,让各族群众在文旅体验中交流共融,感受共有精神家园建设成果,在促进各民族交往交流交融上不断推出新举措、拓展新形式、搭建新平台。

十、共建一条同心创业街区,探索铸牢中华民族共同体意识的有效实践

以资源集聚产业强、基层发展活力强的工作目标,打造了印巷同心创业街区、常青农贸综合创业园、同心圆步行街等23条同心创业街区,尤其乌拉特中旗搭建集中培训、就业服务为一体的“金石交”融创商业街,成功打造了“金石交”民族手工业融创品牌,推动民族手工业转型升级,助力边疆地区各族群众共享发展成果,打造彰显中华文化底蕴、赋能乡村振兴的亮丽名片。

初审:乌云高娃

复审:乌云高娃

终审:李洪

编辑制作:内蒙古自治区地方语言文字研究应用中心(内蒙古民族团结杂志社)