文物TalkShow|朱书扁陶壶:4000多年一脉相承的“文”字

2023-05-22

文物名称:朱书扁陶壶 年 代:中原龙山文化晚期(距今约4000年) 体 量:长口径20.8厘米,短口径9.2厘米,残高27.4厘米 出土地点:山西省襄汾县陶寺遗址 收藏单位:中国社科院考古所 这件距今4000多年的扁陶壶上写着一个醒目的朱书汉字“文”,与当代汉字“文”相比,无论字形还是结构都完全一致,这不仅表明中国文字的一脉相承,更体现了中华文明不曾中断、连续发展的特征。 一个4000多...

2023-05-18

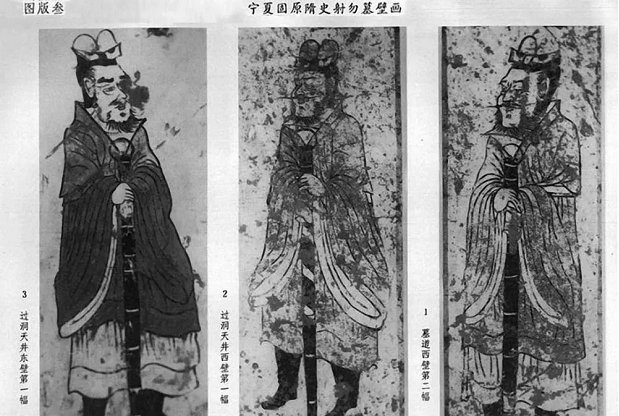

上世纪60年代以来,宁夏发掘出土了较多少数民族墓葬及文物。这些墓葬中出土的器物、壁画、武士俑、墓志等,是历史上宁夏地区各民族交往交流交融的见证,也是中华民族多元一体格局的缩影。 ▲宁夏固原发掘的隋朝史射勿墓人物壁画。(图片来源:宁夏文物考古研究所) 1983年在同心县发掘的李家套子墓地、倒墩子墓地,是国内发现的少有的南匈奴墓地,体现了匈奴与中原王朝的政治关系及民族融合情况。1987年,固原...

2023-05-16

佛教传入中国后与儒、道思想融合,形成了具有民族特色的汉传佛教。此后汉传佛教传到日本、朝鲜、越南等地,或回传中亚、印度。我国古代少数民族也大多受到汉传佛教不同程度的影响。其中,曾对我国北方诸族(如党项、契丹、女真、蒙古)产生过重要影响的回鹘佛教,就是在汉传佛教直接影响下产生的。回鹘佛经大多来自汉文佛经,深受汉文影响,回鹘佛教承袭汉传佛教信仰传统。可以说,回鹘佛教是汉传佛教的“翻版”。 ...

2023-05-14

近日,由中国社会科学院主办的“中国社会科学院考古学论坛·2022年中国考古新发现”公布最终入选的6个田野考古发掘项目,河北尚义县四台新石器时代遗址位列其中。该遗址突破性的发现,确立了北方地区最早的新石器时代考古学文化,建立起北方地区旧新石器过渡时期的无缝链接,填补了燕辽文化区新石器时代早期文化的空白,为研究旧新石器时期过渡、旱作农业起源、聚落与生业方式发展演变等一系列课题研究提供了重要的研...

2023-05-12

《格萨尔》史诗发轫于青藏高原,流传于半个中国,享誉全世界,被称为“东方的荷马史诗”。《格萨尔》史诗得以从区域文化成为中华民族共享文化、乃至世界赞誉的文化,其中的密码是什么?“道中华”邀请到四川大学文化历史学院李锦教授为我们解读。 记者:您最近发表的一篇文章中提到,《格萨尔》史诗从区域性文化变成中华民族共享文化。促成这种转变的最主要动力是什么? 李锦:在中华人民共和国建立之前,《格...

2023-05-10

鲁班是中国古代劳动人民智慧的象征,也是不断传奇化、符号化的中华文化标志。近年,以鲁班的“大国工匠”形象为依托而在多个国家设立的“鲁班工坊”,搭建起中国制作文化和工匠精神与世界沟通的桥梁。值得注意的是,鲁班不仅是中国制造文化的重要符号,也是西南少数民族地区民间传说、民俗仪式、民族信仰的共同链接,是中华民族交往交融交流的典型案例。 ▲2022年2月18日,马达加斯加鲁班工坊在塔那那利佛大学理工...