今天我们带您走进乌兰察布市四子王旗江岸苏木,摄制组记者到达当地的第一件事儿,就是跟随卫境嘎查的牧民张根柱一起连夜赶往曾经帮助过他的驻村干部娜仁毕力格家。

一大早,娜仁毕力格赶回了家中,而张根柱也早已起床干起了活儿。张根柱是四子王旗江岸苏木卫境嘎查的牧民,娜仁毕力格曾经是他家的帮扶干部,7年的时间相处下来,他们的关系好得就像一家人。

一个是蒙古族基层干部,一个是汉族牧民,他们是怎么相处成像亲姐弟一样的关系呢?这还要从5年前说起。那时的张根柱常年在外打工,年收入不足两万元,好多人劝他回家乡发展,他却不想回来。

2015年,对于张根柱来说意义不同。那一年他成为娜仁毕力格的帮扶对象,为了让张根柱安心回到牧区发展养殖,娜仁毕力格三个月的时间几乎天天都给张根柱打上一通电话。

就这样,张根柱在娜仁毕力格的鼓励下,回到嘎查搞起了养殖。当时嘎查里有21户38名不同民族的贫困户,娜仁毕力格经常把大家伙叫在一块儿,详细介绍各项政策,还根据各家具体的情况个性化帮扶。凭着一股子韧劲儿,2017年张根柱第一批脱贫。现在,张根柱养着50多只羊,30多头牛,一年下来,能收入十几万元。前不久,他还被嘎查推选为苏木的人大代表。但只要遇到问题,他还是会第一时间想到娜仁毕力格。

2021年,娜仁毕力格成为江岸苏木一名综合行政执法队员,日常工作是为牧区的牧民进行普法宣传。虽然身份有了转变,但为群众服务的初心却始终没有改变。

从相互帮扶一起致富,到共同守护边境安全,江岸苏木的各族群众紧密团结在一起,共同奋斗、共同发展,大家的获得感、幸福感、安全感也稳步提升。而早在60多年前,这份“中华民族一家亲”的深厚情谊,就开始在江岸苏木这个“摇篮”中生根发芽,在牧民巴图斯楞家,记者见到了一双她珍藏了60年的皮靴,这双斑驳褪色的皮靴也将我们的记忆,带回了那个虽然艰苦但又充满温馨与爱的年代。

这双小靴子,是江岸苏木艾日格嘎查牧民巴图斯楞的“心头肉”。靴子的表面已经被磨的斑驳破旧,但巴图斯楞一直珍藏在身边,因为这双靴子见证了她生命中一场爱的传递和“养恩大于生恩”的人间佳话。

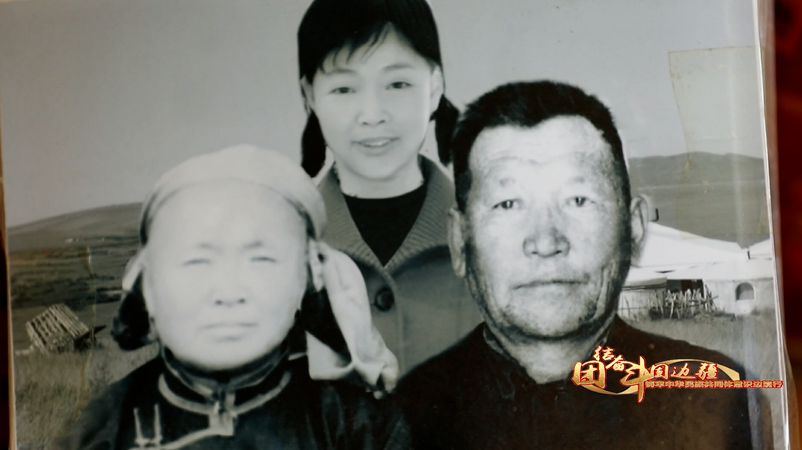

巴图斯楞是一位“国家孩子”。1960年,她来到四子王旗江岸苏木,几经辗转,成了牧民夫妇的孩子。巴图,蒙古语译为结实,壮实,作为养父母唯一的女儿,儿时的巴图斯楞被宠成了“小公主”。物质匮乏的年代,这个蒙古族家庭倾尽所有,给了这位南方来的汉族小姑娘让人羡慕的物质条件。

舅舅买的小裙子,婶婶亲手做的小马甲,巴图斯楞就这样被满满的爱包围着。到了上学的年纪,父亲决定让巴图斯楞到国家通用语言文字授课的学校上学读书。

这几年,退休后的巴图斯楞在女儿的陪伴下走过很多大城市,包括儿时走出来的上海,但即便见识了繁华,她更愿意回到已经待了60多年的草原上继续生活。

人们常说,母亲在那里,家就在哪里,有妈的孩子像个宝。在江岸苏木乌拉嘎查,同为国家孩子,达来最骄傲的事就是有两位母亲。

蒙古族名字、流利的本地方言,熟练的捡着粪砖...达来身上的每个细节都告诉我们,他早已是一位地地道道的牧民。然而作为“国家孩子”有些特殊的记忆和场景却不会被岁月抹去。

那一年,都贵玛在这里克服常人难以想象的困难给了达来和27名小伙伴最初的母爱。3个多月后,金巴、热拉玛夫妇给了达来第二个家。

后来,养父母又生育了4个子女,但第一个进学校、第一个上班、第一个盖新房娶媳妇儿、第一个分到草场的人还是达来...蒙古族养父母用平凡而朴实的爱为这个南方来的孩子筑起了温暖的“摇篮”。达来总说,自己有两个妈妈,妈妈在哪里,家就在哪里。

中华人民共和国成立初期,曾经有3000多名孤儿,从遥远的江南城市不远千里来到内蒙古自治区,全区上下紧急筹备,安排人力、物力、财力,收养这些“国家孩子”。在乌兰察布市四子王旗江岸苏木,当时只有19岁的都贵玛成为了其中28个孩子的第一位“妈妈”。如今这28个在江岸苏木长大的“国家孩子”都已成了花甲老人,他们当中大部分人和子女都选择留在当地。

在新时代下,生活在江岸苏木的1500多名各民族群众守望相助,团结奋斗,为兴边富民做出了积极贡献。